Erst kürzlich wurde Gabriel Felbermayr zu einem der einflussreichsten Ökonomen Deutschlands gewählt. Seit 2021 ist er Direktor des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo und hat jüngst gemeinsam mit Martin Braml mit „Der Freihandel hat fertig“ ein Buch über die Mechanismen des Welthandels vorgelegt. Als exportorientiertes Land profitiert Österreich massiv von der Beseitigung von Handelshürden – derzeit hat der Freihandel aber eine schwierige Zeit und die Frage ist, wie sich Europa in dem Machtspiel des Welthandels weiter behaupten kann.

Dass sich Deutschland als Exportweltmeister feiert, bezeichnen Sie in Ihrem Buch als fundamentales Missverständnis über den Außenhandel, warum? In Österreich sind wir ja auch sehr stolz auf unsere exportierende Industrie.

Gabriel Felbermayr: Ich bin natürlich auch stolz auf unsere exportierenden Hidden Champions. Export ist immer auch ein Zeichen von Leistungsfähigkeit. Zum Fetischismus wird es, wenn man Export als Selbstzweck sieht. Eigentlich ist es ein Mittel, um Importe zu ermöglichen. Wir wollen gut leben in Österreich, also müssen wir aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive für Wohlstand sorgen und der Export ist ein Mittel dafür. Mit den Exporterlösen können wir uns Importe leisten. Das Anhäufen von Exportüberschüssen, um jederzeit die Schatulle voll zu haben, ist in einer modernen Volkswirtschaft aber kein Paradigma.

Warum nicht?

Der Export ist eine Produktionsleistung für ausländische Nachfrage. Ein Land sollte immer nach dem besten Einsatz seiner Ressourcen streben. Man könnte die Exporte steigern, indem man sie zum Beispiel stark subventioniert oder die eigene Währung abschwächt. Dann muss man aber auf andere Dinge verzichten. Exportüberschüsse anzupeilen, ist kein gesamtwirtschaftlich sinnvolles Politikziel.

Die USA haben ein Handelsdefizit, importieren also mehr als sie exportieren, und Donald Trump ist das ein Dorn im Auge. Er würde gerne mehr exportieren.

Die USA haben durch das Dollar-Privileg eine spezielle Situation. Sie können über lange Zeit Handelsbilanzdefizite fahren. Ein solches Defizit bedeutet, dass ein Land mehr konsumiert und investiert, als es im Inland an Produktion von Gütern und Dienstleistungen zur Verfügung hat. Das ist ein großer Luxus, denn Ziel des Exports ist ja nicht, dass unsere tollen Autos und Maschinen von anderen genutzt werden, sondern, dass wir damit einen möglichst hohen Konsum gegenfinanzieren, also gut leben können.

Sie sind der Meinung, dass die Weltwirtschaft von einer regelbasierten zu einer machtbasierten Ordnung übergeht. Was bedeutet das für uns?

Seit 1948 gibt es das General Agreement on Tariffs and Trade, das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, das dann ab 1995 zur Welthandelsorganisation WTO wurde. Das ist ein sehr erfolgreiches Rechtssystem gewesen, das Grundsätze hat wie die Meistbegünstigung. Das ist quasi ein Diskriminierungsverbot von Handelspartnern – die EU kann zum Beispiel nicht von Kambodscha 10 Prozent Zölle verlangen und von den USA nur zwei Prozent. Außer man hat ein bilaterales Handelsabkommen. Dieses Diskriminierungsverbot ist vor allem für kleine Länder extrem wichtig, die am Pokertisch nicht so gut verhandeln können. Ein weiterer wichtiger Aspekt der WTO ist die Reziprozität von Zollabsprachen. Wir sehen jetzt aber, dass sich die USA von diesem von ihnen erfundenen, regelbasierten System zunehmend zurückziehen. Und das lässt sich auch gut erklären, denn in den Verhandlungsprozessen über Zölle sind schon viele low hanging fruits abgeerntet. Jetzt ist es nicht mehr so leicht, Absprachen zu finden, wo die USA und die Handelspartner jeweils weitere Vorteile bekommen. Wollen sich die USA besser stellen, müssen andere etwas hergeben und dann sind wir in einem machtbasierten Spiel, in dem es letztlich oft darum geht, Handelspartner zu erpressen.

Würde man mit Zöllen in der Größenordnung von 60 Prozent, wie von den USA Richtung China angedroht, den Handel nicht komplett abwürgen?

Die machtbasierte Handelspolitik funktioniert mit Drohungen. Man braucht eine glaubwürdige Drohung, um dann in Verhandlungen durchsetzen zu können, was man haben will. Bei 60 Prozent auf alles würde auch für Konsumenten in den USA ein erheblicher Preisnachteil entstehen – bisher wurden ja vor allem industrielle Vorprodukte verzollt. Das wird nicht durchhaltbar sein. Als Robert Lighthizer in den USA Trade Representative (unter Trump I, Anm.) war, war ich einmal mit einer Delegation des deutschen Bundestags in Washington. Im Büro des USTR sitzen MIT- und Harvard-Absolventen und die sind nicht blöd – die kennen die Spielzüge und deren Bedeutung sehr gut. Dadurch kommt dann doch eine große Dosis Rationalität in den Verhandlungsprozess. Es geht um die Androhung von gut kalibrierten Grauslichkeiten, so dass ein Gleichgewicht entsteht, in dem die Anwendung der Maßnahmen gar nicht notwendig ist.

Meinen Sie solche Situationen, wenn in Ihrem Buch vom Aug-um-Aug-Prinzip die Rede ist?

Ein Staat kann einer Regelabweichung durch einen Handelspartner mit Gegenzöllen begegnen. Das ist absolut legal, bemisst sich aber immer an der Reziprozität. Die Drohung, dass man, wenn ein Partner von der Vereinbarung abweicht, ebenfalls abweicht, und zwar Aug-um-Aug, genügt, dass es zu keiner Abweichung kommt. Die Drohung muss dafür natürlich glaubwürdig sein und ich muss in der Lage sein, eine solche Gegendrohung aufzustellen. Die große Magie des Handelssystems bisher war, dass es ganz ohne Weltpolizisten funktioniert hat.

Was für Möglichkeiten hätte die EU, Drohgebärden aufzubauen, um einen Handelskonflikt nicht eskalieren zu lassen?

Wir haben schon 2018 gesehen, wie es gehen kann. Im sogenannten Rose Garden Truce kam es im Rosengarten des Weißen Hauses zu einer Art Waffenstillstand zwischen Juncker und Trump. Juncker wollte die angedrohten 25 Prozent Zölle gegen europäische Autos wegverhandeln, denn die hätten sehr weh getan – auch Österreich. Die Gegendrohung war eine Digitalsteuer in Europa, die so konstruiert war, dass sie vor allem große Digitalfirmen – aus den USA – trifft. Das führte zu der Einsicht, dass das Handelsverhältnis zwischen USA und EU gar nicht so einseitig ist, wie Trump immer behauptet hat. Die Europäer exportieren zwar mehr Güter als die Amerikaner, die Amerikaner exportieren aber viel mehr Dienstleistungen und darüber wird viel zu wenig gesprochen. Hinter den Dienstleistungen steckt aber viel mehr heimische Wertschöpfung, da typischerweise kaum importierter Input notwendig ist.

Eine Digitalsteuer wäre also wieder eine gute Gegendrohung?

Ja, genau. Jetzt haben wir aber etwas schlechtere Karten als 2018. Wir exportieren mehr in die USA und es gibt eine neue Energieabhängigkeit von den USA, die wir 2018 noch nicht hatten. Und natürlich hatten wir 2018 noch keinen Krieg in Europa. Gleichzeitig haben wir auch kein Wachstum – eine Eskalation wäre heute also viel verheerender für uns als 2018. Heute müssen wir also möglicherweise mehr in die Waagschale legen.

Höhere LNG-Importe aus den USA?

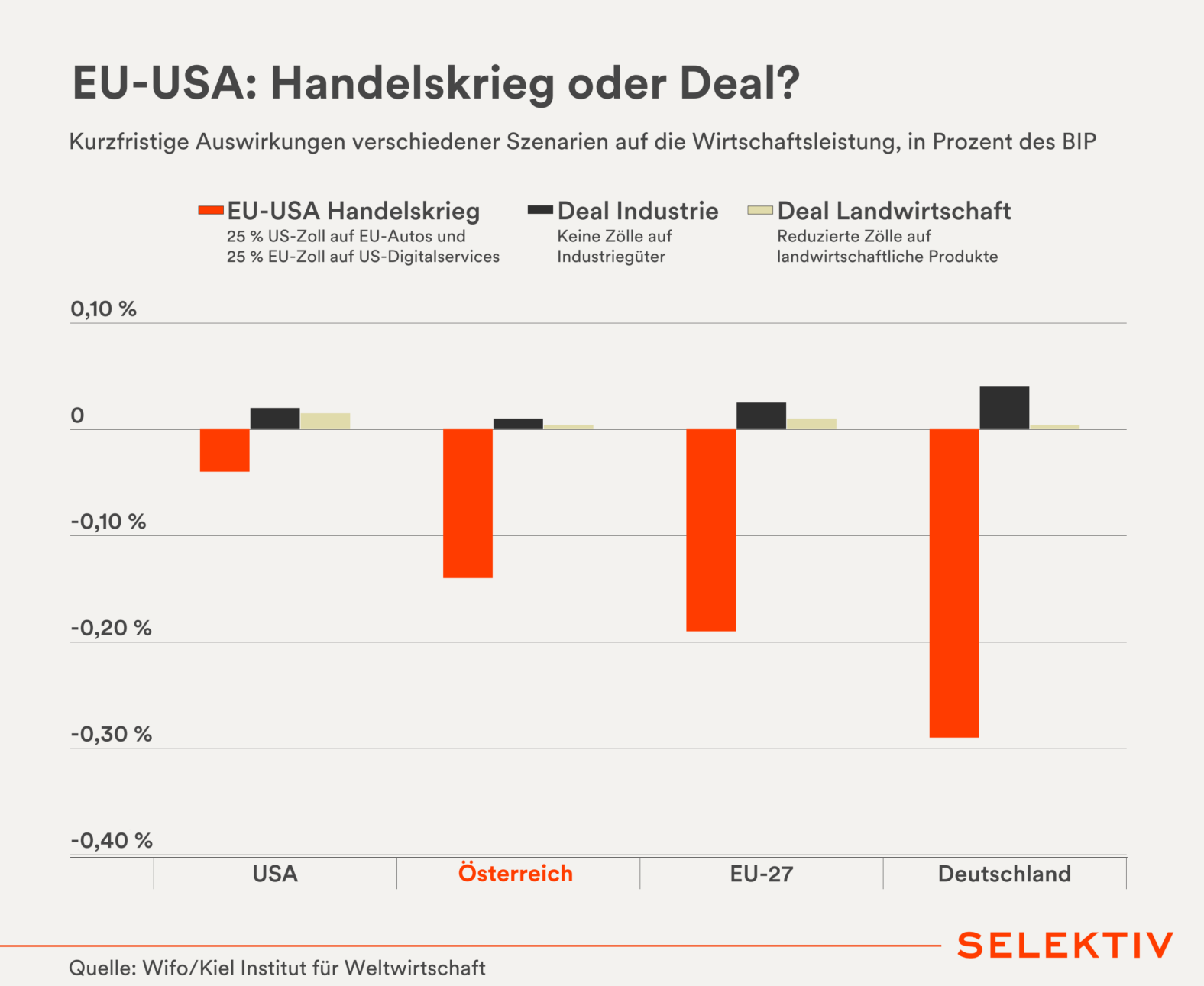

Zum Beispiel, aber das war 2018 auch schon Teil des Pakets. Ich glaube, dass man diesmal auch über die höheren europäischen Zölle wird reden müssen. Die USA erheben derzeit beispielsweise 2,5 Prozent Importzoll auf Autos und wir zehn Prozent. Wir haben uns in einem Policy Brief mit dem Kieler Institut für Weltwirtschaft nicht nur angesehen, was uns eine Eskalation kosten würde, sondern auch, was ein Deal bringen könnte. Ich denke, die Baseline unter Trump 2.0 ist nicht „Weiter wie bisher“ sondern Eskalation. Daher ist ein Deal für beide Seiten viel attraktiver, selbst wenn er gewisse agrarpolitische Opfer erfordern würde.

Ein Handelsabkommen, das derzeit vor allem an agrarpolitischen Überlegungen zu scheitern droht, ist jenes mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay. Wäre das auch ein Deal, bei dem trotz agrarpolitischer Opfer die Vorteile überwiegen würden?

Es ist nie so, dass es bei einem Deal nur Gewinner gibt. Das wäre der Logik des Handelns fremd. Durch den Handel verbessern sich zwar typischerweise beide Länder, die beteiligt sind, aber, dass jeder Sektor profitieren könnte, ist völlig abwegig. Ich kann nicht in jedem Sektor einen Spezialisierungsvorteil haben, sonst gäbe es ja keinen Grund, überhaupt Handel zu treiben. Da sind wir wieder beim Exportfetischismus – ich kann nicht in jedem Sektor Exporte haben. Aber auch im Agrarsektor bringt Mercosur Vorteile – etwa im Bereich der Spezialkulturen wie etwa bei französischem Käse oder bei Wein und Hopfenkulturen. Die Milchbauern und Weinbauern sollten für Mercosur sein, genauso wie Produzenten von Spezialkulturen. Es gibt auch im Agrarbereich viele Gewinner und es sind typischerweise Sektoren, die sehr wertschöpfungsintensiv sind. Es geht um wertvolle und sehr spezialisierte Produkte – das ist in Wahrheit die Zukunft unserer Landwirtschaft. Aber man muss die Sorgen der Bauern ernst nehmen und – wo notwendig – Kompensationsmechanismen schaffen.

Buchtipp

Gabriel Felbermayr & Martin Braml. Der Freihandel hat fertig. Wie die neue Welt(un)ordnung unseren Wohlstand gefährdet. Amalthea Verlag 2024. 272 Seiten. 30 Euro.

Gabriel Felbermayr

Gabriel Felbermayr ist seit Oktober 2021 Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (Wifo) in Wien und Universitätsprofessor an der WU Wien. Davor war er Präsident des Institutes für Weltwirtschaft in Kiel und Leiter des ifo Zentrums für internationale Wirtschaft an der Universität München.